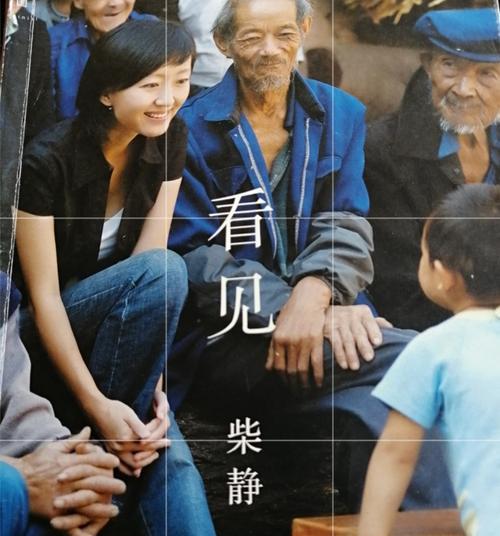

《看见》是中国著名记者柴静的纪录片,她用镜头记录了自己在中国各地的探访和见闻,以及对社会问题的思考。这部纪录片不仅引发了广泛的争议,也激起了人们对现实的思考。以下将从15个方面对《看见》进行分析和解读。

一:个人经历与行走:柴静作为一个资深的记者,她的背景和经历是她能够产生独到见解的基础。在《看见》中,她通过亲自到访各地,亲身经历了贫困、污染、农民工等问题,这种亲身感受为她的观点提供了可靠的支持。

二:社会问题呈现:《看见》真实而生动地展示了中国社会存在的问题,比如环境污染、城市化进程中的问题、农民工权益等。通过这些问题的具体呈现,观众能够更加深入地了解到中国社会的真实情况。

三:多维视角的解读:柴静在《看见》中并不只是简单地呈现问题,她通过多个维度的视角来解读这些问题。她采访了各界人士,从不同角度了解问题的根源和解决之道,这使得她的观点更加全面和深入。

四:环境保护与可持续发展:环境保护是《看见》中的一个重要主题,柴静通过拍摄揭示了中国环境问题的严峻性,同时也提出了可持续发展的路径。她呼吁每个人都要对环境负责,从自己做起。

五:城市化进程中的问题与挑战:随着中国城市化进程的加速,城市问题也逐渐凸显出来。《看见》通过记录城市中的贫困、无家可归者等问题,引起了社会对城市化进程中的挑战和不足的关注。

六:教育与人才培养:柴静还关注了中国教育体系中的问题,她指出了过分应试教育和评价体系的弊端。她提倡注重培养学生的创造力和综合素质,倡导多元化的教育模式。

七:农民工的权益保障:柴静在《看见》中关注了农民工的权益保障问题,她记录了农民工的困境和艰苦生活。她呼吁社会各界加大对农民工权益保护的力度,让他们得到应有的尊重和待遇。

八:社会公平与正义:社会公平和正义一直是中国社会关注的焦点。《看见》通过对社会不平等现象的揭示,唤起了观众对社会公正的思考和呼吁。

九:信息传播与网络力量:柴静在《看见》中也关注了信息传播和网络力量的重要性。她强调了社交媒体的作用,通过网络传播真相和声援弱势群体,为改变社会作出努力。

十:女性权益与性别歧视:作为女性记者,柴静也关注了女性权益和性别歧视问题。她通过真实记录女性的遭遇和呼声,倡导尊重女性、平等待遇的观念。

十一:中国特色与全球对话:《看见》不仅展示了中国社会的问题,也让世界看见了中国。柴静通过与国外人士对话,传递中国的声音,让更多人了解中国的现实和发展。

十二:反思与自省:《看见》中的问题呈现和解读引发了观众对自身行为和社会现象的反思。这种自省对于社会进步和改善至关重要。

十三:争议与思辨:《看见》的内容引发了广泛的争议,人们对柴静的立场和观点进行了各种思辨。这种思辨促使人们更加关注社会问题,并不断探索问题的解决之道。

十四:行动与改变:《看见》并不只是停留在揭示问题的层面,柴静也鼓励观众通过自己的行动来改变现状。她呼吁每个人都要从小事做起,为社会的进步贡献自己的力量。

十五:《看见》是一部引人深思的纪录片,它通过柴静的个人经历和行走,唤起了人们对社会问题的关注。它提醒我们,改变社会需要每个人的努力,行动起来,让我们共同创造美好的未来。